沙是茅臺鎮(zhèn)醬香酒制作原料高粱的一種說法,由于茅臺鎮(zhèn)正宗醬酒的原料為紅纓子糯高粱。它顆粒小,飽滿,呈醬紅色,所以看起來像沙子一樣。當(dāng)?shù)厝硕挤Q其為“沙”。可是,為什么偏偏把高粱叫做“沙”呢?

第一次投料生產(chǎn)的過程,就是醬香型白酒生產(chǎn)工藝中所謂“下沙”。“下沙”的第一步,是“潤沙”,即用100℃左右的開水,將高粱清洗幾遍,一方面可以洗去渣滓,另一方面可以讓高粱吸水。然后將高粱上甑蒸煮大約兩個小時。這個環(huán)節(jié)很關(guān)鍵,高粱不能蒸煮太熟,也不能太嫩。

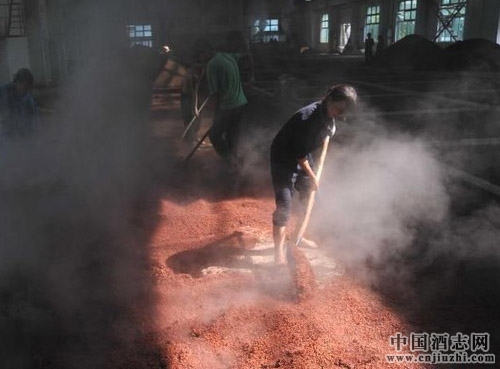

蒸煮好的高粱,要散在地上“攤涼”,由工人用木鏟不停地翻開,溫度降至35℃左右開始加曲。上滿一甑需要高粱1500斤,第一次加入約220斤左右的酒曲。高粱與酒曲的總體比例為1∶1,但是酒曲要分8次加入,每次加的數(shù)量都不一樣,平均為高粱的10%上下。

第一次加曲攪拌后,再進(jìn)行“收堆”發(fā)酵,即將酒糟堆成一個一米多高的圓錐。發(fā)酵時間需要釀酒師依據(jù)溫度靈活掌握,堆子的內(nèi)部先開始發(fā)熱,然后傳遞到外面。這期間酒糟充分吸納外圍空氣中的微生物。茅臺型酒講究高溫發(fā)酵,一般外層溫度達(dá)到五六十?dāng)z氏度才結(jié)束這一環(huán)節(jié),釀酒師把手**堆子,依據(jù)燙手的程度進(jìn)行判斷。

第一次發(fā)酵完成后,把酒曲鏟入窖坑進(jìn)行封存——進(jìn)入“窖期”。窖坑有3米—4米深,能裝15甑—20甑的酒糟。

與濃香型酒不同,醬香型白酒的窖坑是用石塊砌成墻壁而不是用泥土,否則醬味就不濃了。窖坑要用本地黃泥封住,不能透氣,在窖期中要經(jīng)常查,時常灑點(diǎn)水,防止干裂進(jìn)氣。其實(shí),茅臺鎮(zhèn)就是一個大窖池:赤水河谷兩山對崎,一日之中此熱彼涼。

一個月后,窖坑打開,開始“二次投料”,即按照1∶1的比例,加入新的高粱,繼續(xù)上甑蒸煮。攤涼后加入曲藥,收堆發(fā)酵,然后重新下窖。前兩次蒸煮原料都不取酒,只為增加發(fā)酵時間,裹挾更多微生物。

再度過一個月左右的窖期,開始第三次蒸煮。時間到了12月—次年1月,這才開始進(jìn)行第一次取酒。之后再對酒糟進(jìn)行攤涼、加曲、收堆、下窖等流程。如此周而復(fù)始,每月一次,直至第七次酒取完后,時間已經(jīng)到了第二年的8月,酒廠才開始“丟糟”。第三至五次出的酒最好,稱為“大回酒”,第六次得到的酒為“小回酒”,第七次的酒為“追糟酒”。

顯然,我們不能望文生義地解釋為,醬香型白酒要在沙里過濾。很多誤解與傳訛,都來自人們對“沙”的不理解,甚至包括著名滿族美食家唐魯孫。

從字面上理解,“沙”的意思就是指紅糧即高粱。醬香型白酒一年一個生產(chǎn)周期,端午踩曲,重陽下“沙”。這“沙”,是醬香型白酒的核心概念。因?yàn)槿蕬驯镜禺a(chǎn)高粱細(xì)小而色紅,巧合的是,這與赤水河河沙的顏色十分相似。“下沙”就是指投放制酒的主料——高粱。

每年的農(nóng)歷九月初九重陽節(jié)即是貴州茅臺鎮(zhèn)醬香酒一個生產(chǎn)周期的開始,貴州茅臺鎮(zhèn)釀酒師傅選擇在九九重陽下沙或季節(jié)性釀造醬香酒,是順應(yīng)天時地利,順應(yīng)貴州茅臺鎮(zhèn)的氣候,再次印證了醬香酒的第一生產(chǎn)要素是環(huán)境,優(yōu)質(zhì)的貴州茅臺鎮(zhèn)醬香酒是天工地造,而貴州茅臺鎮(zhèn)的能工巧匠們主要是為釀酒微生物創(chuàng)造良好的生長繁殖環(huán)境。